Manger

Manger

Chaque jour le soldat attendait avec impatience le rata apporté par la roulante. Cette cuisine mobile était stationnée à l’arrière des tranchées, équipée d’une cuisinière et des ustensiles nécessaires à la préparation des repas. De là des hommes partaient ravitailler les tranchées, souvent au risque de leur vie.

“Chaque nuit, pour nous apporter un peu de vin, un peu de « gnôle », du pain et du rata froid nos ravitailleurs s’exposent aux plus grands dangers et il ne se passe pas une nuit sans que quelques uns d’entre eux trouvent la mort en nous apportant de quoi vivre. Les boules de pain, les bidons de vin et de gnôle sont demeurés au fond du Ravin de la Mort sur les cadavres de leurs porteurs.”

Jean Vergne, 24 mai 1916 à Verdun

Légalement la ration quotidienne du soldat était de 700 g de pain, 400 g de viande fraîche ou en conserve, 75 g de fromage, 45 g de matière grasse, 40 g de légumes secs. Mais en réalité, les quantités furent moindres.

Parfois, en 2ème ou 3ème ligne, un “cuistot” réussissait des miracles.

“Ce brave Mercier avait des aptitudes spéciales pour préparer la bonne popote ; il donnait là-dessus des conseils judicieux, aussi était-il tacitement reconnu pour maître-coq de la 5e Escouade et chacun de nous s’empressait à ses ordres pour aller chercher du bois, pour éplucher les légumes, les patates, nettoyer les plats, etc.”

Jean Vergne, mai 1916 à Verdun

Les provisions envoyées par les familles réconfortaient les soldats et leur permettaient de rompre avec la monotonie alimentaire. Presque toujours partagées avec les camarades, les cochonnailles ou les confitures maison avaient un impact certain sur leur moral.

Certaines denrées étaient plus difficiles à envoyer que d’autres.

“J’ai bien reçu le mandat ainsi que le colis qui a été bon à jeter tout entier à cause des oeufs qui avaient pourri le reste.”

Marius Seux, février 1916

Durant cette guerre, les conserves ont joué un rôle important. La ration de réserve, composée de 400 g de biscuits et 200 g de viande en boîte, permettait de tenir si le ravitaillement n’était pas possible.

“Les premiers jours nous avons eu quelques boîtes de conserve auto-chauffantes.”

Jean Vergne, mai 1916 à Verdun

C’est pendant la guerre qu’ont été créés les bouillons concentrés et lait en poudre fabriqués spécialement pour les soldats. C’est également à cette période qu’est né le mot ersatz, mot allemand associé au responsable des privations, qui désignait les nourritures qui ne ressemblaient à l’original que de très loin.

L’amélioration de l’alimentation fut une des mesures prises par Pétain pour mettre fin aux mutineries de 1917.

Boire

De nombreux récits de poilus décrivent la torture de la soif au cours des combats. Sous la mitraille, ils attendaient angoissés, épuisés, la gorge en feu. Pour boire, souvent ils n’avaient rien que l’eau croupie des trous d’obus. Lorsque la pluie tombait, ils tendaient leurs toiles de tente pour recueillir quelques gouttes à boire. Ensuite, ils tordaient la toile, l’écrasaient sur leur bouche et enfin ils suçaient leurs capotes souillées de boue.

“Je n’ai pas faim, j’ai soif seulement. Le soir on descend remplir les bidons à l’étang ; il y a des cadavres qui pourrissent dans cette eau ; on sent un goût de vase en la buvant ; elle semble dessécher la langue au lieu de rafraîchir, et on en boit encore, encore.”

Jean Vergne, mai 1916 à Verdun

Le rapport entre le nombre d’hommes tués par la dysenterie dans les tranchées avec celui des tués par les armes à feu fut de 1 pour 10.

Dormir

En première ligne, on dormait peu. Il est difficile de dormir dans le tonnerre des obus et l’appréhension de la mort.

“Au petit jour je fumerai une bonne pipe et il me sera permis de dormir un peu. Je suis toujours ivre de sommeil jusqu’à en tituber.

Lorsque je montais la garde aux créneaux pendant la nuit je luttais, j’avais à lutter de toute mon énergie pour ne pas me laisser assoupir. Je piquais une aiguille sur ma poitrine et, lorsque je sentais le sommeil revenir, j’appuyais sur cette aiguille et la piqûre me réveillait.

Jean Vergne Septembre 1915

Un peu plus en arrière, à environ 100 m derrière la première ligne, la tranchée de seconde ligne servait de repli ou de base pour une contre-attaque. On y trouvait des abris, parfois couverts, des postes de guet et des postes de premiers soins.

Les hommes y dormaient sur des paillasses ou des matelas fins. Cependant certains poilus préféraient dormir par terre, plutôt que sur ces matelas qui sentaient l’urine et étaient bien souvent infestés de poux.

“Au-dessous du créneau où je montais la garde, au bas de la paroi de la tranchée, je me creusai une sorte de trou cylindrique dans lequel je m’allongeais, simplement sur une toile de tente.”

Jean Vergne, Septembre 1915

Encore plus en arrière (de 150 m à parfois 2 km de la première ligne), une troisième ligne, ou tranchée de réserve, était en théorie plus sûre ; elle servait de chemin de ravitaillement ou de chemin de retraite si nécessaire. Cette zone était toutefois exposée à l’artillerie ennemie à longue portée.

Les soldats pouvaient y prendre un peu de repos. Ils dormaient dans des casemates, souvent protégés sous d’importantes masses de terre. Certaines tranchées étaient construites comme des maisons avec des fondations, des poutres, des portes, voire des escaliers en bois pour se rendre dans les abris ou dans les observatoires.

Quel que soit le secteur, beaucoup de soldats parlaient ou criaient durant leur sommeil. Les rats pullulaient, à la recherche de nourriture, et les poux étaient un véritable fléau. Les mouches attaquaient le jour et les moustiques la nuit, créant un état indescriptible de tension nerveuse.

Se tenir propre

En juillet 1915, lors des premières permissions, les populations de l’arrière virent des hommes malpropres, malodorants, descendre des trains. Ce fut un véritable choc qui leur permit de mesurer combien le quotidien des poilus était éprouvant.

Ne pouvant se laver pendant des jours, parfois pendant des semaines, les hommes profitaient de leurs séjours à l’arrière du front, pendant les périodes de repos, pour se laver. Mais les installations étaient rudimentaires dans ces zones dévastées. Les soldats se contentaient souvent d’une toilette à l’eau froide dans les cours d’eau ou les fontaines. L’hygiène était bien souvent sacrifiée pendant l’hiver.

“Je croyais être parvenu à me débarrasser des poux mais non. De temps à autre je retrouve ces sales parasites. La paille de nos cagnas en est pleine.Mais je ne leur permets plus de se multiplier à mes dépens. Je les chasse minutieusement et fais bouillir mon linge chaque fois que la chose m’est possible.”

“Nous avions des poux auxquels il fallait faire une chasse continuelle. Mon ami Vidal me disait en riant que notre principale campagne dans la Somme était et serait la guerre aux “totos”.”

Au point de vue nourriture on ne nous soigne pas mal. Mais c’est l’eau qui nous manque. Impossible de se nettoyer. Depuis que nous sommes dans cette région, nous sommes toujours dans les bois ou dans les tranchées. Jamais plus un village.

Jean Vergne, Juillet 1915

Lutter contre le froid

Les soldats étaient mal équipés pour lutter contre les extrémités climatiques. Depuis le début de la guerre, l’armée a déploré chaque année plusieurs milliers de cas de “froidure de pieds” ou “pieds gelés” (31 051 en 1916, 37 613 en 1917), qui mettent les soldats hors de combat, engendrent des gangrènes et aboutissent souvent à des amputations.

Ils étaient restés, pendant un mois, les jambes dans l’eau, dans la boue.”

“Dans les granges, dans les greniers, dans les étables les « pieds gelés » sont étendus ; avec mille peines, mille souffrances ils ont retiré leurs chaussures qu’ils ne peuvent plus remettre ; des démangeaisons atroces les tourmentent, leurs pieds sont rouges, violets, enflés et luisants.

Ils se traînent comme ils peuvent à la visite ; beaucoup sont évacués ; plusieurs, certainement, subiront une amputation.”

Jean Vergne, Verdun, Avril 1916

Les mesures prophylactiques prônées étaient le graissage des pieds à la lanoline, le changement régulier de chaussettes, le recours aux pompes de tranchées pour les assécher ainsi que le relèvement régulier des hommes stationnant dans les tranchées. Les sénateurs Paul Strauss et Charles Debierre, qui établissent deux rapports à ce sujet en mars 1917, constatent que, dans les régions de Verdun et de la Somme, ces mesures n’ont pas été suivies.

En décembre 1917, les centaines de milliers de bottes dont dispose l’intendance n’ont pas été distribuées à temps.

Se distraire

La vie du soldat se divisait en deux périodes : une où tout lui était imposé, les corvées, les patrouilles ou les gardes et les travaux dans la tranchée ; une pendant laquelle il disposait de temps libre générateur d’ennui.

Beaucoup d’hommes fabriquaient des objets. Les bagues en aluminium faisaient fureur : ils les taillaient dans des fusées d’obus et disaient que les Boches fournissaient la matière première « à l’œil » ! Les poilus ont recyclé tous les métaux environnants : cuivre et laiton des obus, acier de fusils ou aluminium de quarts inutilisables. Ainsi furent fabriqués des milliers de coupe-papiers, de porte-plumes, de boîtes et de briquets, véritable artisanat de tranchée.

D’autres lançaient des chasses aux rats auxquels ils tendaient des collets sous les couchettes. Des concours couronnaient les meilleurs exterminateurs.

Les jeux de dés, de dominos ou de cartes (souvent la Manille) aidaient à faire “passer le temps”.

“Dites à Louise et Rosine qu’elles découpent un rond dans un papier et carton de la grosseur de leur doigt, je leur ferai une bague avec les échantillons que nous envoient les boches.”

Marius Seux, 11 juillet 1915

Lire

Pour la première fois dans un conflit armé, les soldats savaient presque tous lire et écrire. Après avoir rassuré sa famille et dit que l’on était encore vivant, le souci constant du soldat était de s’informer.

Dans les tranchées les soldats gardaient l’habitude de lire des journaux : Le Petit Parisien, Le Matin, Le Journal, L’Echo de Paris. En 1914, un adulte sur deux lisait régulièrement un journal.

Certains quotidiens avaient des tirages autour de 10 millions d’exemplaires pour toute la France. À la veille de la guerre, livres et journaux dominaient l’espace culturel. Jamais autant d’ouvrages n’avaient été édités, en aussi grand nombre, et jamais la presse n’a été autant diffusée.

Il existe aussi un Bulletin des armées de la République, un exemplaire pour dix hommes, mais cette revue du mercredi empestait le bourrage de crâne.

Du fond de sa tranchée, le soldat savait bien que bonne humeur forcée et héroïsme triomphant n’étaient pas la vérité. C’est pourquoi les Journaux de tranchées ont vu le jour. Ils avaient des noms évocateurs : Le Chacal embourbé, Couleur sang, L’Etrangleur, Couleur peine, La Bête de Somme, Les Idées noires. Mais aussi des titres souriants comme La Guerre joviale ou L’Anticafard.

Le goût pour la presse et la mobilisation de nombreux journalistes ont fait naître plus de 450 journaux de tranchées pendant les 51 mois de guerre : feuille rédigée au fond d’une galerie saccagée par les obus ou vraie gazette de quatre pages, polycopiée à l’arrière en quelques milliers d’exemplaires. Le journal de tranchée est vite devenu nécessaire au moral des troupes.

Il s’agissait moins d’informer que de partager une expérience commune. En France, les premiers titres sont apparus en 1915. Conçus juste à l’arrière des lignes, ils sont une soupape, un dérivatif toléré, voire encouragé par l’Etat-major.

Ces journaux n’exprimaient pas un refus de la guerre, le commandement militaire ne l’aurait pas autorisé. Mais, comme dans les correspondances, des articles pouvaient exprimer le « ras le bol » ou l’exaspération.

En Allemagne, les journaux de tranchée ont été pris en main par le commandement militaire dès la fin de 1914.

En 1917, après les grèves et les mutineries, le nouveau général en chef Pétain demande au ministère de la Guerre de reconsidérer la relation à l’information. Il préconise d’informer en disant la vérité quand nécessaire.

Écrire

Jamais avant août 1914, le nombre de soldats maîtrisant la pratique de l’écriture n’avait été aussi élevé. Les quelques 3 millions de Français qui sont partis se battre étaient tous des élèves de l’école de Jules Ferry.

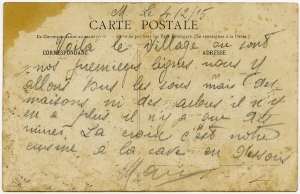

Chaque jour, 4 millions de lettres partaient du front, soit une lettre par soldat et par jour.

Les combattants de 14-18 avaient été formés à la pratique épistolaire, tout comme les soldats allemands. Le taux d’alphabétisation des deux pays était sensiblement identique.

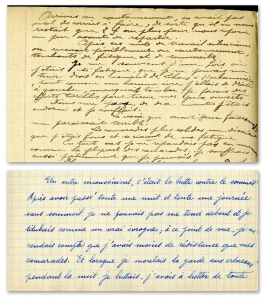

La pratique du dessin était également répandue. En France, le dessin faisait partie du programme de l’enseignement primaire obligatoire, en tant que discipline autonome, mais aussi en association à d’autres disciplines comme les sciences. De nombreuses lettres étaient agrémentées de dessins destinés à mieux faire comprendre leur environnement à leurs familles. Parfois des dessins très élaborés ornent des carnets de guerre, tenus au jour le jour par les soldats.

Qu’il s’agisse de l’écriture, du dessin, voire de la photographie, ces pratiques étaient rythmées par les déplacements sur le front et les contacts avec l’arrière. Techniquement, il était difficile d’écrire, rapporter ses impressions ou témoigner et se battre en même temps. De ce fait, les carnets rédigés sur le front furent souvent mis en récit postérieurement à la guerre.

À chaque fois que c’est possible, le soldat essaie de rendre compte de ses conditions de vie.