Les blessés

La prise en charge du blessé

Le blessé était dirigé vers le poste de secours situé en 1ère ou 2ème ligne ; il s’y rendait par ses propres moyens s’il le pouvait ou il y était transporté par ses camarades ou des brancardiers.

“Notre camarade qui venait de recevoir une balle dans le ventre a été étendu dans une toile de tente et ce sont nos trois prisonniers allemands qui ont été chargés de le transporter en se retirant à l’arrière, accompagnés d’un poilu.”

Jean Vergne, septembre 1915

S’il n’était pas possible de le sauver, il restait sur place, dans un abri, dans lequel il agonisait et mourait rapidement.

À 4 ou 5 km de la ligne de feu, l’ambulance, installée dans un village, une ferme ou sous des tentes, accueillait les blessés. Ils y étaient triés en fonction de la gravité de leur blessure puis évacués.

“Un instant après un autre éclat s’enfonça dans ma cuisse. Je songeai aussitôt à me retirer pour me rendre au poste de secours.

Sur mon chemin vers l’arrière je fis la rencontre de mon ami Joseph Vidal qui avait eu la jambe profondément entaillée par un éclat d’obus. Lorsque nous eûmes atteint la route où les ambulances circulaient, nous fûmes conduits à Suippes ; on nous donna quelques soins, on nous fit une piqure antitétanique puis on nous embarqua dans le train sanitaire

Jean Vergne, 26 septembre 1915

Pour apaiser la douleur, on pratiquait des injections de morphine et d’huile de camphre.

Les blessés transportables étaient envoyés, généralement par camion, jusqu’à l’hôpital d’orientation situé à environ 15 ou 20 kilomètres du front.

C’était là que les soldats étaient soignés ou opérés.

La dernière étape était le centre de convalescence, à l’arrière.

Dès 1914, des hôpitaux complémentaires virent le jour à l’initiative de l’Église et d’organisations caritatives comme la Croix Rouge. Ils furent installés dans des locaux de toutes sortes : écoles, couvents, églises, châteaux, hôtels.

Les hôpitaux

Les femmes se sont proposées spontanément pour prodiguer des soins aux blessés. Ce bénévolat fut d’un grand secours pour les équipes hospitalières qui étaient débordées. La Société de secours aux blessés militaires ou l’Union des femmes de France, parmi lesquelles on trouvait de nombreuses femmes et jeunes filles de “bonne famille”, ont été particulièrement actives.

La chirurgie de guerre permit de développer les techniques d’anesthésie et d’intervention et répandit largement l’usage des antiseptiques. De nouvelles thérapeutiques virent le jour comme la transfusion sanguine, la détection par rayon X.

Les personnels qui se trouvaient sur le front étaient des militaires appartenant au service de santé des armées mais aussi des civils (médecins et infirmiers mobilisés), des professionnels enrôlés ou bénévoles ainsi que des effectifs de la Croix-Rouge.

L’artillerie ayant été utilisée de façon intensive pendant cette guerre, 70 % des blessures furent infligées par des obus. Les blessures détruisaient les corps mais aussi les visages, obligeant à de nouvelles structures comme le service des “gueules cassées” des Hospices Civils de Lyon.

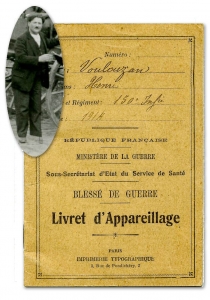

Au début du conflit, ce furent les ateliers du Service de santé des armées qui fournirent les premières prothèses. Par la suite, des inventeurs se lancèrent dans la réalisation de prothèses notamment Louis Lumière qui créa la pince universelle. On ouvrit ensuite des centres de rééducation pour les blessés appareillés.

La blessure, un instant de répit

De nombreux soldats de Quintenas furent blessés. Ils ont fait part à leur famille du contraste ressenti entre la sécurité et le confort de l’hôpital et les conditions de vie abominables sur le front.

“On m’envoya à l’Ambulance de la Demi-Lune, Salle du Patronage. La Demi-lune, faubourg bourgeois de Lyon avait deux ambulances entretenues, je crois, aux frais de la Commune et où les blessés étaient soignés par des infirmières bénévoles, dames et jeunes filles de la bourgeoisie catholique. Nous étions là comme dans un petit paradis terrestre ; les infirmières qui prenaient leur jour à tour de rôle étaient aussi nombreuses que les blessés et rien ne nous manquait.

Jean Vergne, octobre 1915

Lorsqu’un frère ou une épouse venait leur rendre visite ou s’installait près d’eux pendant leur convalescence, ils vivaient ces instants comme des privilèges.

Hopitaux à Annonay

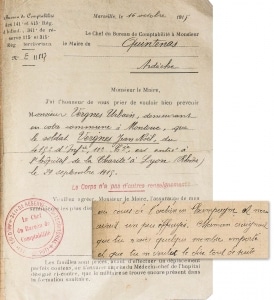

L’information des familles

L’information reçue, par l’intermédiaire de la Mairie, n’était pas toujours de nature à répondre à l’angoisse des familles.Les prisonniers

La capture

Dès le début de la guerre, les Allemands se sont emparés d’un nombre inattendu de prisonniers ; en septembre 1914, il y avait déjà 125 000 soldats français capturés. Le CICR (Comité International de la Croix Rouge) a proposé, dès le 15 août 1914, la constitution d’un bureau central en faveur des prisonniers de guerre afin de centraliser les informations et l’organisation des dons.

Le 12 octobre 1914, l’Agence internationale des prisonniers de guerre s’installait à Genève. Elle a traité environ 5 000 demandes par jour.

Près de 600 000 soldats français furent faits prisonniers pendant le conflit. La capture intervint le plus souvent à cause d’une erreur tactique mais, comme les prisonniers étaient capturés indemnes pour la plupart, ils étaient considérés comme des suspects. Le prisonnier, en choisissant de déposer les armes plutôt que de consentir au sacrifice suprême, se plaçait à l’écart de l’“acceptable”.

Les prisonniers de guerre ont été constamment utilisés par la propagande des autorités françaises. En 1914, les prisonniers ont servi de contre-exemples à l’image des Poilus : ils étaient présentés comme des traîtres à leur devoir et à leur patrie. La captivité devait apparaître comme effrayante pour que les soldats, épuisés par les combats, ne soient pas tentés d’y recourir. Il fallait à tout prix développer la haine de l’ennemi pour renforcer la volonté de se battre.

À partir de 1917, les prisonniers ont plus souvent été présentés comme des membres actifs d’une sorte de “front intérieur”, sabotant le travail ou pratiquant la résistance passive ; ils sont redevenus des soldats au même titre que les Poilus.

“Tout à coup nous voyons quelques uns de nos camarades descendre vers nous en courant et l’un d’eux nous crie : « Eh ! les gars ! v’la le 3e bataillon qui s’débine ! Il n’y a plus qu’à s’débiner ! » Aussitôt après, nous voyons les Allemands passer en masse et à toute allure au-dessus de nos tranchées, à droite ; ils descendent vers le vallon et l’étang en courant.

Nos artilleurs n’ont pas encore tiré ; on a réclamé les fusées pour demander leur secours mais il est trop tard ; nous sommes entourés de tous côtés par les ennemis qui traversent déjà le vallon et se dirigent vers nos deuxièmes lignes.

Ils arrivent sur nous par derrière et nous menacent de leurs grenades. Un de nos jeunes camarades, un genou à terre fait feu sur eux, aussitôt une grenade éclate près de lui et plusieurs sont blessés. Au-dessus de nous, nos assaillants nous font signe de nous rendre en élevant leurs fusils.

Aucune résistance n’est possible et nous ne pouvons fuir non plus car nous sommes entourés de toutes parts. Nous sommes faits.

Je pensais à ce moment-là au héros de Sambre et Meuse : « Le héros prit une cartouche, jura, puis se donna la mort. » Pour moi, je n’ai pas cette réaction. Je ne crains pas la mort à ce moment-là mais je suis ahuri et comme insensible. Je ne vois qu’une chose, c’est que nous sommes faits.”

Jean Vergne, 1er juin 1916

Les conditions de détention

Les prisonniers eurent tous à pâtir de la rigueur de la captivité, du désarroi face à l’impossibilité de lutter pour leur patrie, de l’amertume devant l’exil et de l’éloignement de leurs familles.

Transférés en Allemagne, à pied ou en train, ils furent entassés par dizaines de milliers dans des camps où il n’existait, en 1914, aucune installation, ni tentes ni baraquements. Progressivement une centaine de camps furent installés.

Les prisonniers de guerre étaient protégés par la Croix-Rouge, qui transmettait des nouvelles aux familles et leur faisait parvenir des colis. Mais ces aides n’étaient pas toujours suffisantes et de grandes disparités existaient dans les conditions de captivité des différentes nationalités.

“Ces Russes, les Allemands les traitaient comme un vil bétail, les frappaient au visage lorsqu’ils osaient se plaindre ou réclamer. Au camp de Heilsberg où nous fûmes enfermés à notre arrivée nous ressentîmes une impression de terreur ; nous allions avoir affaire à des brutes sans pitié ; nous sentions que la vie d’un prisonnier ne leur coûtait pas cher surtout si c’était un Russe. Ils avaient un peu plus d’égard, si l’on peut dire, pour nous, les Français. ”

Jean Vergne, Septembre 1916

En 1914-1918, les captifs français étaient essentiellement des paysans mais tous ne furent pas placés dans des fermes. Affectés dans les mines, les usines, ils étaient souvent déplacés dans tout le pays.

« Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété. »

Convention de La Haye, signée en octobre 1907 par les belligérants de la Première Guerre Mondiale, sauf l’empire Ottoman.

L’ennemi n° 1 du prisonnier de guerre était la faim. Nourris de soupe claire par l’administration des camps, les prisonniers français ont eu la chance de recevoir de nombreux colis, en provenance des familles, d’œuvres de bienfaisance (par exemple le Comité Ardéchois de Secours aux Prisonniers de Guerre) ou de “marraines”.

Les correspondances de Jean Vergne permettent de connaître le contenu des colis reçus, à raison de 3 à 4 colis par mois : nouilles, semoule, riz, pois secs, châtaignes, cubes pour bouillon, chocolat, sucre, figues sèches, confiture, thé, café, boîte de lait condensé, boîte de bœuf, de sardines, tabac. Les produits d’hygiène furent également les bienvenus : savon blanc (introuvable en Allemagne), savon à barbe. De nombreuses marraines tricotaient des vêtements pour les prisonniers : chaussettes, écharpes notamment.

Malheureusement de nombreux colis étaient détournés lors de l’acheminement jusqu’au camp, certains étaient vidés de leur contenu avant même d’y arriver.

“En cours de route, dans le train, le pillage continuait. Il m’arrivait de passer cinq ou six semaines sans recevoir un seul colis et pourtant si tous ceux que l’on m’envoyait m’étaient parvenus j’aurais dû en recevoir quatre ou cinq par mois.

Un jour j’en reçus un entièrement vidé de son contenu. Il y avait un trou dans le carton par où l’on pouvait passer la main ; mais pas d’entailles. Cela arrivait fréquemment à mes camarades aussi. Alors, dans ce dernier cas, évidemment, nous refusions de signer : « reçu » sur le registre spécial. ”

Jean Vergne, Prusse Orientale, 1917

Les conditions de travail étaient plus ou moins pénibles selon l’activité à laquelle le prisonnier était affecté (travail dans l’industrie d’armement, dans les mines, chez des artisans, dans l’agriculture).

Beaucoup de civils allemands avaient noué de bonnes relations avec les Français captifs, en particulier dans les Kommandos agricoles où les prisonniers français ont secondé efficacement les femmes allemandes laissées seules dans leur ferme du fait de la mobilisation de leurs époux.

“La semaine prochaine je vais arracher les pommes de terre et battre le blé. Je suis un peu le patron ; je connais les champs de ma Vieille et je m’y rends tout seul, le matin, après m’être occupé du bétail.

… À présent, avec ce maximum de liberté je n’ai pas trop à me plaindre.”

Jean Vergne, Prusse Orientale, octobre 1917

Le retour

Camp de Darmstadt, dans le duché de Hesse, qui accueillit de nombreux prisonniers français, dont Jean Vergne

520 579 prisonniers français ont quitté l’Allemagne à la fin du conflit. Ils sont arrivés chez eux dans un état déplorable mais tous étaient rentrés en France en moins de deux mois.

Les prisonniers libérés avaient, pour la plupart, marché vers la France et étaient allés à la rencontre des soldats qui combattaient. Toutefois, Ils gênaient la marche des troupes et ne trouvaient pas de ravitaillement.

À leur arrivée en France, les prisonniers ont été regroupés pour passer des examens médicaux et rassembler des preuves de mauvais traitements. Détenus dans des casernes, ils n’avaient que faire de ces enquêtes ; ils voulaient rejoindre leurs familles au plus vite.

Le retour fut chaotique et très mal organisé bien que le Ministère de la Guerre ait donné des instructions pour le rendre chaleureux : “Les populations doivent leur faire un accueil cordial auquel les souffrances de la captivité leur donnent le droit.”

À la mi-janvier 1919, tous les prisonniers français avaient été rapatriés.