Bruno Ducol, une vie en musique

C’est un Quintenassien à la fois comme les autres et pas comme les autres que nous avons rencontré lors d’une réunion de famille à laquelle nous étions conviées au début de l’été 2019.

Bruno ne vit plus à Quintenas mais il demeure très attaché à son village. Une partie de sa famille y est restée tandis que lui est parti à la découverte d’autres horizons, géographiques et culturels.

Comment un enfant de Quintenas, arrière-arrière-petit-fils, fils et neveu de musiciens ayant créé ou dirigé les fanfares du village a-t-il fait carrière dans la musique contemporaine ? Des études solides, une détermination inébranlable, des rencontres formidables lui ont permis de faire de sa passion un métier où il a atteint la notoriété.

Cliquez sur la flèche de lecture pour écouter ces extraits d’œuvres de Bruno Ducol transmis par l’auteur pour le site familles-de-quintenas.

La musique, une histoire de famille

Le goût de la musique a été donné en partage dans la famille de Bruno

- Augustin, son trisaïeul, a dirigé la compagnie des Sapeurs-Pompiers de Quintenas de 1886 à 1908 avec sa fanfare.

- Son père, André, a créé un groupe musical appelé L’Harmonic en 1946, qui a fusionné en 1947 avec la fanfare du village.

- Avec son frère Jean-Paul et quelques copains du village, Bruno a créé un groupe appelé Les Starks au début des années 60.

- Son oncle Jean a dirigé la fanfare Les Muguets pendant de nombreuses années, société à laquelle les enfants Ducol ont tous adhéré.

- Son épouse, Annie, est professeure d’éducation musicale.

La relève est assurée

- Sa fille, Aurélie, est musicienne et médiatrice culturelle.

- Son fils Clément est musicien, arrangeur, orchestrateur.

- Sa belle-fille n’est autre que la célèbre chanteuse Camille, auteure, compositrice, interprète dont la carrière a déjà été couronnée de nombreuses récompenses dont 5 Victoires de la Musique depuis 2006.

Les musiciens dans l’arbre

Cliquez sur l’arbre pour l’afficher en grande taille.

Bruno en images

L’interview

De la fanfare du village à la villa Médicis, quel a été ton parcours ?

Oui c’est vrai, j’ai fait mes débuts aux “Muguets de Quintenas” à côté d’André, mon père et de Jean-Paul, mon frère. Et Jean, mon oncle, dirigeait la fanfare d’une main alerte tout en tenant le cornet à pistons dans l’autre, une acrobatie qui m’impressionnait. Mais ma passion pour la musique s’est affirmée surtout à partir de la classe de 6ème grâce au professeur de musique de Saint-Charles. Plus tard, à côté de mes études de philo, j’ai intégré successivement les Conservatoires de Montpellier et Lyon. J’y ai perfectionné mon piano avec Mmes Gordon-Martin et Suzy Bossard mais aussi l’orgue et l’improvisation avec Louis Robilliard, et puis les classes d’écriture (harmonie, contrepoint, fugue) et d’érudition (histoire, analyse musicale, acoustique) m’ont permis d’approfondir le grand répertoire. Mais à cette époque-là, les classes de composition n’existaient pas encore et l’enseignement était plutôt académique. À la conseillère aux études qui me demanda un jour ce que j’avais l’intention de faire, je répondis sans plus réfléchir : « Compositeur. » À quoi elle répliqua avec un air teinté de mépris un « Vous avez de l’argent ? » qui me fit partir en claquant la porte, découragé, moi qui venais d’un milieu plus que modeste.

Heureusement, Jean Guy Bailly et Adrienne Clostre ont suivi et soutenu mes premières compositions. Mais c’est en allant au concert, au théâtre et surtout à l’opéra – qui ne m’était pas encore familier – que j’ai appris le métier, comme le tout jeune Mozart qui, à ses dires, « dévorait » chaque semaine 5 ou 6 spectacles ! D’autre part, ayant formé avec quelques camarades un petit orchestre, j’ai pu expérimenter mes premiers essais et du même coup me “faire la main”. Ensuite, je dois avouer que j’ai eu la chance d’être repéré au Festival de Royan. Pendant trois semaines ce festival, qui a malheureusement disparu, était un peu le Cannes de la musique contemporaine ; à côté des Stockhausen, Berio, Ligeti et autres pionniers de la création, surgissaient de nouvelles esthétiques grâce aux Japonais ou Américains sans compter les musiciens qui fuyaient l’Espagne, le Chili et autres dictatures. Et c’est dans ce cadre prestigieux que ma musique fut jouée alors que je n’avais que 21-22 ans. Dans l’intervalle, j’avais eu l’occasion de rencontrer Olivier Messiaen en compagnie d’Yvonne Loriod. J’avais déjà joué quelques œuvres de ce grand compositeur mais cette opportunité fut pour moi décisive et m’incita à passer le concours pour entrer dans sa classe au CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris). Là encore l’enseignement était relativement traditionnel mais pendant les 6 années où je fréquentais cet établissement, j’ai beaucoup appris, non seulement avec Messiæn mais aussi avec des personnalités comme Claude Ballif, un homme curieux de tout, Betsy Jolas ou André Boucourechliev, compositeur et musicologue. Et Pierre Schaeffer, fondateur du Groupe de Recherches Musicales, à la fois musicien et scientifique qui a exploré tous les champs de l’acoustique, m’a encouragé dans mes expérimentations. Par la suite, j’ai été accueilli dans quelques festivals comme La Rochelle ou Strasbourg (Musica), Anvers ou Amsterdam, Salzbourg…Le concours pour le Prix de Rome a été une autre étape. J’avais 33 ans et je découvrais à la fois les charmes de la Villa Médicis et de la Ville éternelle (1981-1983). Certes le côté mondain des “Français à l’étranger“ n’était pas trop mon affaire même si j’éprouvais quelques frissons de fierté dans les bribes du discours que nous adressa le Président Mitterrand, fraîchement élu. Jean Leymarie, alors directeur de la Villa et grand historien d’art – ses ouvrages sur Picasso, Corot ou Balthus font autorité – nous conviait de temps en temps à sa table où, parmi les hôtes, j’ai pu côtoyer Boulez ou Fellini, Scelsi ou Balthus, Cartier-Bresson ou Octavio Paz… Je me souviens de la baby-sitter de nos enfants, un ancien modèle de ce même Balthus. C’est chic, non ? Il faut dire qu’en ce lieu extraordinaire (institué par Colbert, sous le règne de Louis XIV !), l’ambiance était complètement anachronique. C’est ainsi que dans l’immense salle à manger, les serviteurs toujours en livrée avec gants blancs et nœud papillon, entraient parfaitement dans le décor Renaissance du lieu. Annie, mon épouse, et moi nous nous sommes parfois retrouvés seuls avec nos deux enfants servis comme des princes viscontiens dans ce faste aussi grandiose que suranné. C’est dans ce même décor chargé d’histoire qu’avaient séjourné les Ingres ou Violet-Leduc, Berlioz ou Debussy… Mais fort heureusement, cette Académie de France d’un autre temps a été pour moi largement contrebalancée par de nombreuses découvertes. Pour la première fois de ma vie, j’étais payé pour composer et disposais pour cela des meilleures conditions : outre le cadre magnifique du palais et ses 7 hectares de jardins en plein cœur de Rome, je profitais d’un atelier spacieux (où Ingres réalisa plusieurs de ses chef-d’œuvres !) et d’un studio de musique électronique. Des conditions à 100 lieues de ce que j’ai pu connaitre dans mon Ardèche natale ! J’ai vécu cette époque comme un moment unique de réflexions, d’expérimentations, voire de remise en cause de certains choix esthétiques, la fréquentation d’autres musiciens mais aussi des peintres, cinéastes, architectes, sculpteurs ou écrivains résidant également à la Villa, y ayant contribué. Et sans compter les Scelsi, Donatoni, Nono et autres artistes italiens que j’ai pu rencontrer en Italie.

Qu’est-ce que cette expérience de cohabitation avec d’autres disciplines t’a apporté ?

En poussant la porte des divers ateliers, j’ai observé de près quelques œuvres en chantier qui ont pu orienter mes propres recherches. Étant moi-même très sensible à la peinture – que j’ai pratiquée dans mon jeune temps – et à la littérature, j’ai fait mon miel de ces fructueux échanges. J’ai composé Praxitèle, mon premier opéra avec Paulette Choné, une pensionnaire qui en a écrit le livret à ma demande. Je conserve des peintures de Christian Bonnefoi dont je partageais les préoccupations ; à mon tour je lui ai dédiée une partition. Sylvie Turpin a quant à elle élaboré une série de sculptures inspirées de mes Métalayi pour orchestre… À la Villa, j’ai aussi connu des historiens d’art dont Nicole Garnier, que j’ai revue récemment au Musée Condé de Chantilly dont elle est devenue conservatrice en chef…

Par ailleurs, libre de mes mouvements pendant ces années romaines, j’ai sillonné l’Italie (avec la petite famille bien sûr) de Venise et Ravenne jusqu’à Pompéi et Syracuse, réalisant comme Franz Liszt, mes propres « années de pèlerinage ».

Comment s’est passé le retour en France ?

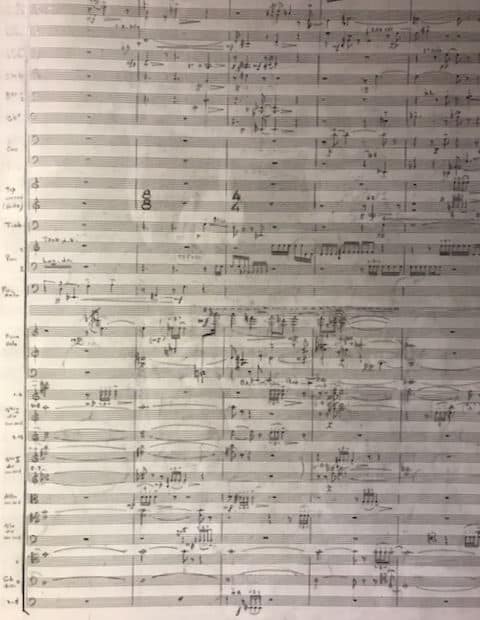

Fort heureusement, je n’ai pas eu trop de mal à retrouver mon travail comme professeur au conservatoire (j’avais passé le concours de recrutement avant de quitter la France). Un tel emploi était financièrement nécessaire pour moi comme pour beaucoup de mes collègues car il est très difficile de vivre de la composition et de la recherche musicale – surtout à Paris où les loyers sont plus chers qu’à Quintenas et où il est difficile de cultiver les tomates sur les bords de fenêtres… D’autre part, le Ministère de la Culture m’ayant accordé une commande pour Orchestre, je n’ai pas eu le temps de m’ennuyer. Et peu après, Radio-France m’a demandé une œuvre nouvelle (c’était presque une tradition pour les anciens résidents de la Villa Médicis).

Quelle œuvre as-tu créée à cette occasion ?

Serge Baudo, alors directeur de l’Orchestre National de Lyon, a fait la création de Métalayi n° II (composé à Rome) en 1985. Et en cette même année, j’ai été invité à produire plusieurs de mes œuvres à Moscou et Kiev. Dans ce qui était encore l’Union Soviétique, le régime était certes terrible, mais les artistes étaient bien accueillis. Le communisme favorisait un certain accès à la culture si bien que même des gens très modestes pouvaient fréquenter l’opéra pour seulement 1 rouble (peut-être l’équivalent d’1 euro actuel !). Et puis, même si elle était bien “cadrée”, la société des années 80 commençait à s’émanciper et était très avide de nouveautés, en tout cas dans le domaine musical.

Et c’est aussi en 1985 que j’ai été reçu au concours international de la Casa de Velàsquez, ce qui m’a permis de résider en Espagne pendant un peu plus de 2 ans. Libres de nos choix dans ce pays, nous nous sommes installés à Barcelone tout en faisant de fréquents allers-retours à la Casa par le pont aérien Barcelone-Madrid (en train, il fallait compter 11 heures pour relier les 2 villes !)

Est-ce que c’est le même style d’organisation que la Villa Médicis ?

Comme la Villa Médicis, la Casa de Velàsquez fait également partie de l’Académie de France mais la Casa est une institution franco-espagnole beaucoup plus récente. Elle a été créée sous le règne d’Alphonse XIII, au début du XXe siècle. Et une autre particularité l’en distingue : à côté des artistes (peinture, sculpture, architecture, photo, cinéma, vidéo, musique), résident aussi des scientifiques dont les recherches touchent aussi bien les sciences humaines que les “sciences dures”. Les deux sections étant cependant toujours en lien avec l’Espagne ou la culture hispano-américaine.

Quel était le lien avec l’Espagne dans ton cas ?`

Je dois dire que mon projet ne s’apparentait au pays que d’assez loin. J’avais en chantier un opéra (la commande de Radio-France que j’évoquais tout à l’heure) qui faisait allusion à la Conquista, donc plus en rapport avec l’Amérique latine qu’avec l’Espagne même. Mais comme on s’apprêtait à célébrer le 5e centenaire des “Grandes découvertes”, je suppose que le jury a néanmoins trouvé l’idée intéressante puisqu’il a finalement retenu ma candidature… En dehors des perspectives que m’ouvrait cette nouvelle résidence de composition, je dois dire que j’ai noué des liens peut-être plus solides qu’en Italie, aussi bien professionnels qu’amicaux. L’Espagne qui ne sortait de la dictature que depuis à peine 10 ans, avait le vent en poupe et l’optimisme était au rendez-vous. Louis Jambou, directeur artistique de la Casa et grand spécialiste de l’orgue espagnol, connaissait bien les institutions du pays. Grâce à lui nous avons signé des conventions avec plusieurs grandes villes (Valladolid, Valence, Séville, Saragosse, Barcelone…). Nous avons pu faire des concerts dans ces divers lieux et établir des échanges avec plusieurs Instituts français relativement dynamiques. Comme en Italie, j’ai sympathisé et partagé nombre de points de vue avec d’autres résidents, en particulier le cinéaste Alain Mazars, la sculptrice Frédérique Maillard qui a réalisé mon buste ! (plutôt ressemblant, non ?) ou Christiane Vielle, peintre et graveur que je côtoie encore très régulièrement. En dehors de la Casa et à côté d’autres amis, j’entretiens encore aujourd’hui de solides relations avec par exemple Luis de Pablo, l’un des compositeurs les plus en vue…

Dans la famille Ducol la musique est une tradition. Est-ce que ça a été important d’avoir baigné là-dedans ou bien est-ce que de toutes façons tu aurais épousé la musique à un moment ou à un autre ? Quels étaient les instruments joués en famille ?

Comme dans la chanson, je pourrais dire : « j’ai deux amours » puisque j’ai épousé la musique et Annie (elle-même musicienne d’ailleurs)… Mais plus sérieusement, j’ai fait mes premières gammes sur le piano de la maison. Mon père avait pris quelques leçons de musique au cours de son service militaire en Autriche. Il a dû être séduit par ma mère qui, comme lui-même, touchait vaguement du violon. Mais j’ai quasiment oublié ce que ma chère mère pouvait tirer de son instrument ! On a heureusement trouvé en Suisse un luthier qui a réussi à sauver ce violon des poubelles de l’histoire. Peut-être l’un de nos descendants en découvrira-t-il un jour les charmes, en ressuscitera-t-il les sonorités ? À la maison, il y avait aussi le trombone de mon père et d’autres cuivres que nous prêtait la fanfare du village. Quand j’écris pour l’orchestre, j’aime exploiter les sons de ces instruments – encore présents en ma mémoire ? – comme l’ont fait Stravinsky, Varèse ou Xenakis qui ont beaucoup modernisé le répertoire symphonique en exploitant les multiples possibilités des vents.

Mais pour revenir à ta question, je ne peux pas dire que c’est grâce à ma famille si je me suis jeté à corps perdu dans la musique. Sans dire non plus que rien ne m’y poussait. Je n’oublie pas que les rudiments du solfège m’ont été transmis par mon oncle Jean et un peu mon père. C’était un apprentissage tout à fait pratique, je veux dire directement avec l’un ou l’autre des instruments qui nous tombait sous la main… Cela dit, je pense qu’il fallait être vraiment naïf comme je l’étais alors pour envisager une carrière de musicien avec mes premières armes. Il fallait surtout ignorer toutes les barrières à franchir pour réussir à approcher un art pareil. Entre camarades musiciens on entend parfois : « Je ne tiens pas à ce que mes enfants fassent de la musique, c’est tellement difficile… on ne peut faire les choses à moitié quand on en sait les exigences ». C’est évidemment vrai mais on ne va pas pour autant priver les enfants des joies que procure la musique ! Jamais quant à moi, je n’aurais pu les en empêcher et je suis bien heureux qu’ils aient eux aussi “épousé” la carrière.

Quelles ont été tes sources d’inspiration ?

Ah ça, c’est un vaste chapitre. J’ai déjà parlé des autres formes d’expression comme la peinture, l’architecture ou la poésie qui sont pour moi tout aussi stimulantes que les grands chef-d’œuvres de la musique. Je peux te dire à ce propos que le label Hortus va faire paraître en décembre 2019 un nouveau disque à l’occasion de mes 70 printemps. L’Œil écoute (c’est son titre) doit rassembler 2 cycles inspirés d’œuvres picturales de la préhistoire jusqu’à nos jours: ce sont les 7 pièces des Vibrations chromatiques pour 2 pianos (2001), et les Treize fenêtres (2006) pour 2 pianos, percussion et bande. J’avais imaginé pour les concerts une vidéo (réalisée par la Cité de la Musique de Paris) capable d’établir des correspondances de couleurs et même d’animer les peintures (je sais, c’est un peu osé!) par de subtils fondu-enchaînés et effets révélant leurs structures.

Les voyages m’offrent eux aussi plein de motifs d’inspiration. Hérodote, Marco Polo ou Christophe Colomb, sont en quelque sorte les modèles de mes “grandes découvertes” qui partent de la Grèce et s’étendent de l’Amérique latine à l’Extrême-Orient. En Grèce – où j’ai fait de nombreux séjours – on se balade à la fois dans les espaces et l’histoire du pays. Je me plais d’ailleurs à penser que Platon et Aristophane ont arpenté des paysages assez proches de ce que nous voyons aujourd’hui, des lieux qu’ils ont su cultiver et louer… Après mes études ultra-classiques, j’ai connu les écrits de Messiaen sur la musique grecque bien avant d’assister à ses cours. Et j’ai par la suite approfondi les divers aspects de la musique antique à l’École Pratique des Hautes Études avec Annie Bélis qui a transcrit et enregistré des partitions du IVe siècle av. J.C. jusqu’au IIe de notre ère. Pendant ces années, cette grande spécialiste faisait revivre avec passion des textes et musiques du temps de Socrate ou de l’empereur Hadrien !

Au Conservatoire de Paris, j’ai pu initier un petit groupe d’étudiants chanteurs désireux de pratiquer le répertoire grec. Tous ont participé avec enthousiasme aux concerts que nous avons organisés avec la complicité d’Annie Bélis. Tous se sont aperçus qu’en recréant la musique d’un Timothée de Milet, on pouvait après 25 siècles d’oubli, éprouver les mêmes sentiments, amoureux ou guerriers, qui ont guidé le poète-compositeur… C’est génial, non ? Et en miroir des Anciens, nous avons repris les Estampes du désir du « plus jeune compositeur antique », comme Annie B. aimait à me désigner en rigolant bien sûr. Les textes de ces Estampes, écrits à ma demande par Gilbert Lascault font allusion à Sappho et adoptent quelques traits de l’esprit antique. Quant aux 7 voix solistes, elles sont soutenues par une kroupéza (des petites cymbalettes fixées au pied) et une cithare romaine, des instruments magnifiquement reconstitués dans les années 2000 par le luthier Carlos Gonzalès…

Les veines de mon inspiration s’abreuvent aussi aux sources de l’Amérique latine. C’est après un séjour de quelques mois au Brésil (1980) – où résidait Chantal, ma sœur et sa famille – que j’ai entrepris Praxitèle dans lequel je fais intervenir des danses et rythmes entendus dans l’ouest du pays. Mais, je fus peut-être plus encore séduit par les civilisations pré-colombiennes et en particulier par les poètes mexicains d’aujourd’hui qui s’en réclament. Salvador Novo ou Octavio Paz – que j’avais d’ailleurs connu à Rome – sont les auteurs de mon cycle vocal intitulé Amor nuevo (1998). C’est aussi au Mexique que nous avons créé Nu couché, ciel de feu (2004), tandis qu’en la même année l’université de Mexico m’invitait à donner 2 ou 3 master-classes de composition.

Et puis d’autres séjours relativement importants en Chine et extrême-Orient ont élargi mes horizons et affuté le tranchant de neurones trop inoccupés. Les peintres et poètes de l’Empire du Milieu, en particulier de la dynastie Tang ont fait surgir plusieurs œuvres dont Li Po (1992) sur des textes du VIIIe siècle chinois. Plus récemment, j’ai eu le plaisir de travailler avec François Cheng, un écrivain chinois installé en France depuis longtemps. C’est Sofi Jeannin et la maîtrise de Radio-France qui ont alors créé À l’Orient de tout (2015).

J’ai eu également le plaisir d’être invité plusieurs fois au Japon, un pays ultra-moderne mais où se perpétuent des traditions pluriséculaires. Sur proposition de l’Ensemble Muromachi, j’ai écrit Wang-Fô ou la couleur des songes d’après les fantastiques Contes orientaux de Marguerite Yourcenar : un pari fou qui rassemblait 2 acteurs de Kabuki, 1 chœur, 1 orchestre baroque et 1 orchestre de Gagaku (instruments traditionnels du Japon). La création (2013 à Tokyo) fut quand même réussie et nous a permis d’obtenir le fameux Prix Suntory.

Je pourrais dire enfin que les volcans et la nature en général constituent bien d’autres sources d’inspiration…

Lorsque tu écris des opéras, est-ce que tu prends un librettiste ou bien écris-tu toi-même tes livrets ?

D’une façon générale, je préfère collaborer avec des écrivains dont je perçois les possibles connivences. J’ai déjà parlé de Paulette Choné, d’Octavio Paz et de François Cheng. Mais c’est avec Clarisse Nicoïdski que j’ai vécu la coopération la plus aboutie. C’est en résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon (1990-1992) que j’ai élaboré Les Cerceaux de Feu, un grand opéra commandé par la Fondation Beaumarchais. On s’était justement mis d’accord sur la conception du livret (ou “libretto“), c’est-à-dire littéralement un petit livre, “petit” c’est-à-dire en demande de complétude, en l’occurrence par la musique, les décors, la mise en scène. Malheureusement, cet opéra qui m’a occupé pendant près de 10 ans, n’a été joué qu’en version de concert avec l’Orchestre d’Avignon et Pays de Provence dirigé par François-Xavier Bilger.

Je pourrais citer d’autres librettistes comme Dominique Dubreuil pour Le Cri, créé et enregistré par l’ensemble Clément Janequin (2006) ou encore Gilbert Lascault pour Le Navire aux voiles mauves (2011)…

Cependant, il m’est arrivé d’écrire moi-même un livret comme ce fut le cas pour Atitlan en bleu et cendres (2005) tout en m’inspirant d’un mythe maya transmis par le père Gimenez – un espagnol débarqué au Mexique avec Cortez au XVIesiècle. Gimenez qui avait obtenu la confiance des autochtones, avait réussi à traduire les textes sacrés des Indiens ! Heureusement tous les voyageurs ne sont pas des “conquistadores” ou de stupides touristes !

Certaines de tes œuvres sont portées par la voix. Explique-nous ta prédilection pour cet “instrument”.

Oui, lorsque j’étais à St-Charles, nous avions à peu près tous les jours une demi-heure de chorale, ce qui nous familiarisait avec tout un riche répertoire. Et j’étais fier quand il m’arrivait de chanter en soliste. Hélas, quand j’ai mué, je ne suis pas arrivé à stabiliser ma voix. Mais si je travaille beaucoup avec et pour les chanteurs, c’est que je considère en effet la voix comme l’“instrument” le plus extraordinaire. Quand on étudie les musiques du monde entier, on se rend compte que la voix – toujours liée aux danses et percussions – est à l’origine de toutes les expressions, de tous les rituels primitifs. On sait aussi qu’elle est le meilleur support de la poésie, que jusqu’à une période récente, on n’imaginait même pas la poésie autrement que chantée et rythmée. En tout cas, jamais lu chez soi en silence. Donc, tout ce qui touche au vocal m’intéresse, des multiples voix lyriques de l’opéra jusqu’au chant populaire d’ici ou d’ailleurs. C’est ainsi qu’à côté de sopranos coloratures, de basses profondes ou de contre-ténors, j’ai exploré par exemple les registres particuliers de Camille (pour Atitlan) ou de chanteuses japonaises traditionnelles, telle Etsuko Chida (pour Les Feux du Fuji)…

L’enseignement, la transmission, est-ce indispensable pour toi ?

Oui, c’est un réel plaisir de transmettre ce qui est « plus cher que la prunelle des yeux » (comme disait ma mère). Mais au-delà de cette transmission, ce qui est très important dans l’enseignement – si on peut, comme tu le fais, distinguer les 2 – c’est la qualité des échanges avec le public ou les étudiants, surtout dans une institution comme le CNSMDP où les jeunes ont bien souvent un tonus formidable. Ils peuvent t’interpeller sur le mode : « Lors d’une récente séance, vous avez fait allusion à telle œuvre, est-ce qu’on pourrait creuser davantage ? » Et ce sont de véritables allers-retours avec leurs propres suggestions. Je pense à un de mes élèves qui a découvert les œuvres de Michel Ciry, un compositeur du XXe siècle à peu près inconnu : il a pris contact avec la famille et les descendants, a fait une étude sérieuse des pièces pour piano qu’il a ensuite éditées et enregistrées sur CD. Tout ça pour son diplôme de master ! Je pourrais également citer une étudiante qui, partie seule dans une Birmanie en pleine dictature a approfondi la musique des temples – partiellement en ruine – et nous a rapporté les précieux fruits de sa recherche ! J’ai quant à moi participé à l’élaboration de plusieurs “concerts lectures” dont le but était de favoriser l’intégration des élèves dans le métier, de leur mettre le pied à l’étrier. Ils devaient alors choisir une thématique originale et non seulement jouer mais aussi prévoir l’organisation et la présentation du concert, envisager la rencontre avec le public etc. Après ces exemples parmi bien d’autres, j’ose affirmer avec une certaine fierté comme Lucien Jerphagnon (philosophe et historien de l’Antiquité que j’admire) que « je n’ai pas formé des clones et c’est la preuve que j’ai été finalement un bon professeur »…

Mais je ne voudrais pas donner une vision trop angélique avec les exceptionnelles conditions du CNSMDP (au statut de “grande école” au même titre que Normale-Sup. ou Polytechnique…) où je fus élève bien avant d’y enseigner. Tu imagines l’institution : 150 pianos à queue, des orgues, des clavecins, des studios d’enregistrement… et une sortie quasi garantie pour les étudiants qui deviendront à leur tour solistes ou musiciens d’orchestre, musicologues ou ingénieurs du son… Il est vrai aussi que les concours d’entrée dans ce genre d’établissement sont hyper sélectifs. Vrai que bien d’autres écoles, comme Reims ou Strasbourg – où j’ai enseigné avant d’obtenir Le poste parisien – sont beaucoup moins bien dotés.

Te reste-t-il encore un peu de temps pour d’autres occupations ?

Oui, bien sûr, je ne pourrais concevoir ma vie ni ma composition sans les précieux moments que m’offrent la nature et la lecture, les amis et les petits-enfants.

La nature est un grand livre que nous avons peut-être trop vite refermé. Je l’ai de mon côté un peu mieux ouvert au contact de l’Orient: en Chine, on s’égaye dans les parcs, on s’imprègne des plantes et de la rosée matinales avant tout autre activité. Et dans la maison japonaise traditionnelle, on ménage toujours des fenêtres largement ouvertes sur l’extérieur; on n’est donc jamais privé de la moindre fleur ou goutte de pluie, des divers rochers ou grains de sable qui réjouissent le regard et tous les sens. Oui le cœur de la nature fait palpiter ma santé aussi bien mentale que physique. Je pense comme Louis Pasteur qu’elle est un véritable médecin «capable, disait-il, de guérir les trois-quarts des maladies ! »

En dehors des jardins (tirés au cordeau ou complètement sauvages), j’entretiens aussi depuis longtemps une vraie passion pour les volcans. À Santorin, j’ai plongé dans le lac du cratère, fantasmé sur l’Atlantide. Le Bromo et le Kawa-Idjen de Java, l’Aso et le Tanadake du Japon et autres “montagnes de feu” du Mexique ont provoqué l’éruption de plusieurs de mes œuvres. Les dimensions et rumeurs des volcans, gigantesques ou très discrètes, variées et toujours renouvelées, font naitre des mythes qui explorent tous les mystères du monde…

Les lectures et spectacles tantôt les précèdent, tantôt les prolongent. Peut-être mes Cerceaux de feu auraient-ils tourné autrement si j’avais découvert plus tôt les brûlants écrits de Nabokov (je pense à Ada ou l’ardeur) ? Aurais-je voulu faire à mon tour la fantastique virée d’Ulysse sans la verve d’Homère ? Sans le grand roman volcanique de Malcolm Lowry, le Popocatepetl m’aurait-il pareillement subjugué ? Mes Feux du Fuji (2018)[1] auraient-ils existé sans la lecture du Taketori (un recueil de légendes nippones du Xe siècle) ? Dans cette œuvre, je fais “dialoguer“ une chanteuse japonaise (qui joue aussi du koto) avec 2 comédiens, 1 baryton, 2 percussionnistes et 1 chœur virtuel (des voix modifiées électroniquement) tandis que des sons de volcans[2] en ponctuent le déroulement…

Parmi bien d’autres activités qui occupent mon temps, je pourrais te parler des rencontres amicales que nous organisons à peu près chaque mois depuis notre retour en France (il y a plus de 30 ans). Avec des artistes de diverses disciplines, des philosophes ou historiens, scientifiques ou non, nous partageons l’état de nos recherches et réalisations. C’est très stimulant pour notre quotidien comme pour nos créations ! Et puis, je me sens dans l’obligation de témoigner de la nécessité de la création artistique comme moyen « de s’élever au-dessus des choses humaines » (Sénèque). Sans être complètement pessimiste, je ne vois pas forcément un avenir radieux pour ma musique dans le monde actuel qui s’agite sans plus savoir à quel saint se vouer. Mais si mes œuvres étaient jetées aux flammes, ce ne serait peut-être pas très grave en regard des grands Bouddhas afgans pulvérisés ou des sites antiques de Palmyre bombardés – je ne parle pas de la forêt amazonienne et de sa biodiversité en voie de destruction. Espérons que Mozart et Debussy, Shakespeare et Beckett, Raphaël et Picasso… échapperont aux désastres des lobbyistes et autres terroristes !

Enfin, tu vois aujourd’hui que je ne dédaigne pas les réunions de famille ou avec les proches. J’en profite pour dire à ce propos que 95 personnes (!) dont toi (j’y suis très sensible) ont contribué à un “financement participatif” destiné à produire un nouveau disque avec entre autres Laura Holm, fabuleuse chanteuse franco-américaine. Un disque (Klarthe-Pias/Harmonia Mundi) qui paraîtra en mars 2020.

Et puis je retrouve régulièrement mes enfants et petits-enfants pour le simple plaisir ou pour d’autres aventures. C’est comme ça qu’en 1997, j’ai entrainé mon fils sur les pentes abruptes du Rinjani de Lombock, un des volcans parmi les plus actifs culminant à plus de 3000 mètres et qui selon de récentes découvertes, aurait détruit la capitale d’un empire formidable. La nuit sans possible veille dans le cratère en pleine effervescence, c’est un paysage quasi dantesque qui s’imprime sur les derniers replis de la mémoire.

En septembre dernier j’ai emmené mon petit-fils de 8 ans sur les Îles éoliennes. Nous avons escaladé le Vulcano et le Stromboli avant de faire l’assaut de l’Etna – par chance en éruption, mais pas trop… Je prévois aussi de le conduire très bientôt vers les sanctuaires d’Apollon ou les théâtres grecs, à Delphes ou Epidaure où résonnèrent les antiques chants d’Eschyle ou Euripide, ou à Olympie où se jouèrent de fameux jeux…

[1] Cette légende raconte comment près du Mont Fuji, l’empereur fut séduit par une petite paysanne d’une beauté lunaire. Il ne pourra hélas l’épouser car une lettre lui fait savoir que la belle princesse est fille d’Amaterasu, déesse de la lune. Désespéré par cette nouvelle, l’empereur fait brûler cette lettre au sommet du Fuji-Yama. Aujourd’hui les Japonais restent attentifs au moindre panache du volcan: signe incontestable d’Amaterasu.

[2] Des sons enregistrés par le volcanologue Frédéric Lécuyer qui a aussi réalisé un film (entre fiction et documentaire) sur mes Espaces Étnéens (2017) où se conjuguent musique et rumeurs volcaniques.

Un grand merci Bruno pour le temps que tu nous as consacré. Nous te souhaitons une retraite remplie de nouveaux projets et de rencontres surprenantes et enrichissantes, comme tu les aimes.

Enregistré à Quintenas, le 1er juin 2019

Actualités

Bruno est toujours au travail, toujours en ébullition.

Un prochain disque est annoncé pour mars 2020 chez Klarthe PIAS Harmonia Mundi. Bruno a enregistré Tout le jaune se meurt (d’après Apollinaire) et Adonaïs (sur un texte de Percy B. Shelley) avec la soprano Laura Hom et le quatuor Béla, A Corinna n°II avec ce même quatuor ainsi que l’Hymne au Soleil avec la flûtiste Julie Brunet-Jailly…

Un concert promotionnel aura lieu à Paris au Bal Blomet le 8 avril 2020 (avec le programme de ce CD). D’autres diffusions sont prévues à la Radio et dans quelques prochains festivals.

Morceaux choisis

On peut découvrir des extraits et notices d’œuvres de Bruno sur son site. Certaines ont fait l’objet de disques, d’autres non. Une découverte détonante à coup sûr.

Inspirée de l’Antiquité greco-romaine, des mythes asiatiques ou due à l’imagination débordante de Bruno, sa création fait la part belle aux œuvres

› Orchestrales

- Métalayi

(3 œuvres pour un grand orchestre) - Passage 17

- Une griffure de lumière

› Vocales ou de musique de chambre

Œuvres de jeunesse ou conçues dans la maturité, jeux sonores, concerto pour piano ou accompagnement de ballet, les créations de Bruno sont curieuses de tous les instruments. Lui-même est fidèle à ses partenaires ; des talents confirmés ont accompagné Bruno tout au long de sa carrière, l’incitant à écrire pour piano, percussions, cordes, instruments traditionnels ou électroniques… Ses œuvres sont publiées par Alphonse-Leduc et par les Editions Musicales Rubin.

Radio France et d’autres institutions internationales ont été sensibles à la créativité de Bruno. Ses créations lui ont valu de nombreuses récompenses

- Prix de composition Paul-Louis Weiller de l’Académie des Beaux-Arts (1977)

- Prix Hervé Dugardin, prix symphonique décerné par la SACEM (1990)

- Prix de composition René Dumesnil de l’Académie des Beaux-Arts (2015)

- Prix Suntory (Tokyo, 2016)